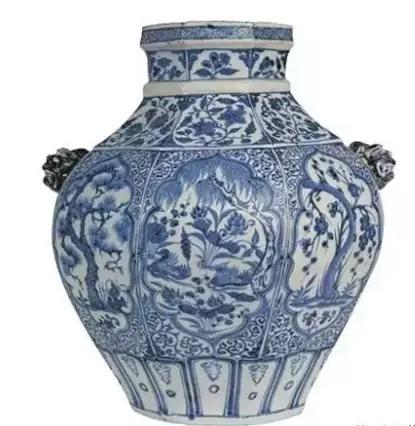

元青花作为中国陶瓷艺术史上的瑰宝,以其独特的艺术风格和历史价值备受世人推崇。随着市场需求的增加,仿品层出不穷,真伪难辨成为收藏者和鉴赏家面临的难题。尽管现代工艺技术日益精湛,但元青花的某些关键要素仍难以完全复制,本文将从几个核心方面探讨其不可仿性。

一、原料与胎质的独特性

元青花瓷器的胎质多采用景德镇附近的高岭土,其成分和烧成后的质感具有鲜明的时代特征。元代瓷胎质地较为粗糙,内含少量杂质,且因当时淘洗技术有限,胎体常呈现灰白或黄白色。现代仿品虽可模仿外形,但胎质的细腻度与天然杂质分布难以还原,尤其在显微镜下观察时,真品的自然老化痕迹与仿品的人工做旧有明显区别。

二、青花发色的自然韵味

元青花所使用的青料主要为进口的苏麻离青,其发色浓郁深沉,蓝中泛紫,且常见铁锈斑和晕散现象。这种青料在高温烧制过程中会产生独特的金属结晶斑,仿品虽能用化学染料模拟颜色,但无法复制其自然的深浅变化和铁锈斑的分布规律。真品的青花发色历经数百年,呈现出柔和的历史包浆,而仿品往往颜色过于鲜艳或均匀,缺乏岁月沉淀的层次感。

三、绘画笔法的时代风格

元青花的纹饰多受蒙古文化影响,笔法豪放洒脱,线条流畅而富有力度。常见的纹样如龙纹、牡丹、缠枝莲等,其构图疏密有致,笔触中可见明显的顿挫和变化。现代仿品在模仿时,常因过度追求精细而失去元代的粗犷神韵,或笔法过于机械,缺乏真品那种随手而就的自然感。元代画师对青花料的掌控能力极强,深浅过渡自然,仿品难以企及。

四、釉面与开片的特征

元青花的釉面多呈青白或卵白色,釉质肥厚莹润,且常见细微的开片和橘皮纹。这些特征是由于元代烧制工艺和釉料配方所致,历经数百年自然老化形成。仿品虽可通过酸蚀或高温处理制造类似效果,但真品的开片纹理自然交错,釉面光泽柔和,而仿品往往开片过于规则或釉面亮度过高,缺乏历史的温润感。

五、器型与工艺的细节

元青花瓷器器型大气磅礴,如大罐、梅瓶、玉壶春瓶等,其制作工艺融合了拉坯、修胎等多道工序,底部常可见明显的旋纹和跳刀痕。这些工艺细节是元代工匠手工制作的印记,仿品在机械化生产下难以完全复制其不规则性。例如,真品底足的露胎处常带有火石红,这是胎土中铁元素在烧制中自然析出的结果,而仿品的火石红多为人工作色,分布不均。

结语

元青花的不可仿性源于其独特的历史背景、原料工艺和艺术风格。鉴赏元青花需从胎质、青花发色、绘画笔法、釉面特征及器型细节等多方面综合判断。尽管现代技术能模仿其形,却难及其神。对于收藏者而言,深入理解这些关键要素,结合科学检测与经验积累,方能在这真伪难辨的市场中寻得珍品。元青花作为景德镇瓷器的杰出代表,其艺术魅力与历史价值将永远闪耀于中华文明的长河之中。